Ryo’z on Guitarへようこそ。

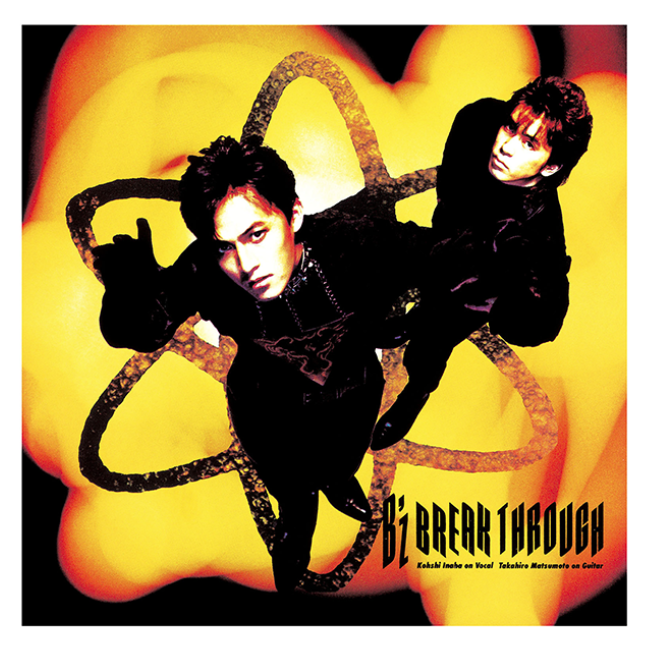

本日は、3rdアルバム「BREAK THROUGH」の5曲目に収録されている楽曲、

「GUITARは泣いている」

を、自由に正直に語る。

切なく美しく泣き叫ぶギター

ギタリストの目線で、密かに好意を寄せる女性への届かぬ思いを歌った、ゆったりとしたテンポで切なさと美しさを併せ持つロックバラード。

壮大な雰囲気の中に感じる優しく切ない純粋な美しさは、切ない気持ちを抱きながらステージでギターを弾き続ける歌詞の主人公(ギタリスト)に感情移入させてくれる。

楽曲の収録時間は「6分32秒」と比較的長めではあるが、その長さを感じさせないほどにじっくりと聴き入ってしまうような楽曲だ。

ギターが「泣いている」とは?

曲名にもあるとおり、ギターの演奏において度々耳にすることがある「泣き」という表現。

そもそもギターの「泣き」とは何なのか?

ギタリスト以外の方にとっては馴染みがなく、あまりピンとこないかもしれないので、この機会に語ってみよう。

(念のために一応言っておくと、決してギターから涙のように液状の何かが出てくるわけではない。)

結論から言ってしまうと、私が考えるギターにおける「泣き」とは以下である。

「チョーキングやビブラートといった演奏方法を利用した、聴き手の感情を揺さぶるギタープレイ」

(万人にわかりやすいように、かなりシンプルにした言葉であるため、正直満足できるものではないが・・・。)

さらに詳しく解説しよう。

まずは、演奏方法である「チョーキング」と「ビブラート」について。

・「チョーキング」は、ギターの弦を引き上げて(又は下げて)音程を変化させる演奏方法である。

(ライブ等の映像で、松本さんが弦を上に引き上げているところは見たことがあるはず。)

・「ビブラート」は、ギターの弦を上下交互に動かし(又は、指を左右に動かし)、音を揺らす演奏方法である。

(こちらもライブ等の映像で、松本さんが左手を上下小刻みに揺らしているところは見たことがあるはず。)

以上の二つの演奏方法を巧みに利用することで、機械的ではなく、人間の感情に訴えかけるような表情豊かな演奏となる。

また、少し難しい話を加えると、これ以外に「泣き」の演奏に重要となるのが「間」である。

「間」もまた言葉にすると非常に難しいのだが、あえて簡潔に言葉にすると、「音と音を出す間隔(タイミング)」である。

チョーキングとビブラート、そこに「間」を組み合わせた基盤となる演奏に、音の強弱や長さといった追加要素を含めることで、いわゆるギターの「泣き」と言われる演奏が生まれる。

そして、言わずもがな「泣き」は、松本さんのギタープレイの真骨頂であり、最も得意とするところだ。

様々なギタープレイにおいて抜群の安定感を誇っているが、「泣き」については別次元で突出している。

「泣き」が突出しているおかげで、世界的なプレイヤーとして成功できているとも言えるのだ。

また、チョーキングやビブラート・間については、その人の個性が出る部分でもあり、松本さんにおいては、多くの人の感情を強く刺激するような、かなり強い個性を持っている。

個性が強すぎるあまり、ギタープレイだけを聴いて、演奏者が「松本孝弘」と一瞬で判断できるほどだ。

(ギタリスト以外でも、ギターの音だけで松本さん、もしくはB’zとすぐに判断できる人は多いはず。)

届かぬ想い、届いてはいけない想い

楽曲の話とは少し離れてしまったので話を戻すと、本曲における「泣き」には、別途、密かに好意を寄せる名前も知らない女性に向けた感情が含まれる。

(どちらかと言えば、こちらの意味合いが強いと思われる。)

何度も歌詞の主人公が行うライブに訪れる女性であるようだが、名前も知らず、しかも隣には男性の姿も見受けられるようだ。

そんなに好きなら、その想いをすぐに伝えれば良いのに・・・と、簡単に考えてしまうが、これはいわゆる、観客に手を出すという「ご法度」との戦いだと思われる。

演者として観客に手を出すことは、音楽に限らず禁じられていることが多いが、ダメと言われると余計に盛り上がるのが人間の悲しい性。

歌詞の主人公は、そんな性と戦っていると思われる。

そして、この歌詞が稲葉さんの実話なのかフィクションなのか、実際にそんな経験があるのかといったところが一番気になるところだ。

イントロ

透明感のある鍵盤の伴奏に合わせて、クリーンのナイロン弦のような優しい音色で、松本さんがメインテーマをしっとりと奏でるところから始まる。

その後、中音域がふっくらとした歪んだギターサウンドによる松本さんの真骨頂である「泣き」の演奏パートへ。

シンセパッドの音色も加わったことで、壮大さも感じさせる雰囲気となり、松本さんの泣きのリードプレイをさらに感動的にさせてくれる。

メロ

泣きのギターの余韻に浸りながら、静かなAメロセクションへ。

稲葉さんがそっと歌い始める。

非常に心地良い、初期の稲葉さんのハスキーな声質をじっくりと楽しむことができる。

まだまだボーカリストとしては発展途上の段階ではあるが、逆にこの拙い表現力が本曲の「ピュア」な要素を強めており、結果としては一つの魅力として成立している。

Bメロセクションに入ると、ドラムやコーラス、松本さんの煌びやかなクリーントーンのアルペジオが加わり、徐々にサウンドの厚みが増していく。

ドラムのリムショットが綺麗に響きわたり、楽曲の美しい輪郭となっている。

サビ

力強く壮大な雰囲気を感じさせるサビセクションへ。

美しいベルサウンドのシンセサイザーが楽曲に美しさを、そして、きめ細やかに歪んだ松本さんのバッキングギターが、楽曲に力強さを与えてくれている。

稲葉さんの歌も力を増しているが、決して「がむしゃら」に歌うわけではなく、一言一言を噛みしめるようにじっくりと歌っているため、見事に感動的なサビセクションとなっている。

ギターソロ

日差しが差し込むように明るさと暖かさを増した雰囲気のギターソロセクション。

チョーキングやビブラート、そして絶妙に「間」を巧みに使い、歌心溢れる泣きのギターソロを聴くことができる。

しかし、本曲のハイライトはエンディングのセクションにある。

まさに曲名の如くギターが泣いているのだ。

アドリブ要素を強めたプレイの中、これでもかと泣き叫ぶようなギターは、ギタリストならずとも誰しもが必聴の名演奏だ。

泣きの教科書

美しく壮大な楽曲に乗せて、好意を寄せる女性に向けた熱い想いを歌う本曲。

未聴の方には、是非とも一音一音を噛みしめるように、じっくりと腰を据えて聴いていただきたい。

また、曲名のとおり松本さんのギターが存分にフューチャーされた楽曲でもあるため、松本フリークはもちろんのこと、ギタリストであれば誰しもが必聴の作品である。

ギターの「泣き」とは何なのか。

言葉だけで伝えることは不可能である。

それを知りたければ、本曲を聴こう。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a2faad0.bf294ae1.1a2faad1.0f738746/?me_id=1213310&item_id=11753189&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9917%2F4988017019917.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9917%2F4988017019917.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)